Mikroplastik – Allgegenwärtig und doch kaum sichtbare Gefahr

Wusstest Du, dass Kunststoffe seit 1907 hergestellt werden? Heutzutage ist Plastik in unserem Alltag ja zum ständigen Begleiter geworden. Tatsächlich ist Kunststoff seit 1976 der am meisten verwendete Werkstoff der Welt (ifw-Hamburg 2017). Wurden 1950 weltweit "nur" 2 Millionen Tonnen Kunststoff hergestellt, waren es im Jahr 2022 ganze 400,3 Mio Tonnen. Welch enorme Menge an Kunststoff heute generell im Umlauf ist und von den meisten Menschen Tag für Tag allein durch Lebensmitteleinkäufe etc. nach Hause gebracht werden, nehmen wir im Alltag kaum noch wahr. Zu wenig ist uns außerdem bewusst, welche Gefahren durch den enormen Anstieg von Kunststoff und die rasante Verbreitung kleinster Kunststoffpartikel unterschwellig lauern. Welche Auswirkungen hat Mikroplastik auf die Ökosysteme des Planeten und letztendlich auch auf uns?

Was ist Mikroplastik überhaupt?

„Mikro“ stammt von dem griechischen Wort „mikros“ und bedeutet „klein“. Laut UNEP (Umweltprogramm der Vereinten Nationen) und UBA (Umweltbundesamt) handelt es sich bei Mikroplastik um „feste, wasserunlösliche Kunststoffpartikel, die fünf Millimeter und kleiner sind.“ Weltweit gibt es jedoch verschiedene Abgrenzungen, was die Größe betrifft, so kann die Grenze auch bei unter 1mm liegen. Es handelt sich bei Mikroplastik also um kleine Kunststoffpartikel oder Fasern, die biologisch nicht abbaubar sind.

Welche Arten von Kunststoffen gibt es?

Kunststoffe gibt es als halb- oder vollsynthetische Werkstoffe. Für halbsynthetische Stoffe werden natürliche Polymere, sogenannte Biopolymere hinzugezogen, beispielsweise Zellulose von Pflanzen. Vollsynthetische Kunststoffe werden aus petrochemisch (Erzeugung chemischer Stoffe auf Erdölbasis) hergestellten Monomeren synthetisiert, sind nicht abbaubar und verrotten erst in mehreren hunderten bis tausenden von Jahren. Beliebt ist Kunststoff, da es enorm widerstandsfähig ist, leicht zu verarbeiten und günstig als Ausgangsmaterial. Zudem ist das Material flexibel und leicht formbar.

Einsatzbereiche von Kunststoffen

Einige Einsatzbereiche von Kunststoffen haben wir klar vor Augen. Zum Beispiel Plastiktüten und -flaschen oder Verpackungsmaterial, was den größten Anteil an produzierten Kunststoffen in Europa ausmacht (ca. 39%). Aber Kunststoff findet genauso Anwendung in der Automobilindustrie, Medizintechnik, Kosmetikindustrie, Elektro- und Haustechnik, in der Baubranche sowie im Sport- und Spielbereich. Dass Spielwaren heutzutage meist vor allem aus Plastik bestehen, dürfte allen bewusst sein. Nicht ganz so auffällig ist der Einsatz von Kunststoffen in Stofftieren und Kleidung. Dass in einem kuscheligen Teddybär, dem superweichen Acrylpullover oder der hippen Vintage Fleecejacke Kunststoff steckt, erkennen wir beim Blick aufs Etikett.

Plastik verrottet erst nach mehreren hundert Jahren.

So entsteht Mikroplastik

Mikroplastik entsteht durch die Verkleinerung von Makroplastik (z.b. PET-Flaschen). Es erfolgt eine Zersetzung des einst größeren Kunststoffs zu immer kleineren Teilen. Einerseits durch natürliche äußere Einflüsse der Natur wie Gesteine, Bakterien, Salz, Temperaturschwankungen, andererseits wird es in der Industrie gezielt hergestellt. Rund ein Drittel Mikroplastik, welches in der Umwelt gelandet ist, stammt von Reifenabrieb. Abrieb von Asphalt und Verwehungen der Beläge von Sport- und Spielplätzen stehen laut einer Studie des Fraunhofer Instituts (Juni 2018) als Quellen für Mikroplastik ebenfalls auf den vorderen Plätzen. Der Hauptanteil von Mikroplastik in Gewässern geht allerdings auf die Mikrofasern aus synthetischen Textilien zurück.

Primäres und Sekundäres Mikroplastik

Diese Mikrofasern, welche sich beim Waschen synthetischer Kleidung lösen, zählen zur Kategorie Primäres Mikroplastik. Daneben taucht Primäres Mikroplastik vor allem in Kosmetikprodukten auf, zum Beispiel bei Peelings, Make-Up und Sonnencreme. In Form sogenannter „Microbeads“ werden sie speziell für die Weiterverarbeitung produziert und dürfen entsprechend bestehender Vorlagen als Produktbestandteil eingesetzt werden. „Körperpeelings können bis zu 90% Mikroplastik enthalten.“ Immer mehr Hersteller greifen mittlerweile auf biologische Alternativen zurück, was zum Teil auch auf die Aktivitäten des BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. - Friends of the Earth Germany) zurückzuführen ist. Auf deren Homepage werden Hersteller, die Microbeads zum Beispiel in Zahnpasta, Kosmetik, Dusch- und Pflegeprodukten verwenden, mit entsprechendem Hinweis gelistet. Außerdem können Verbraucherinnen und Verbraucher mittels der App „ToxFox“ vor einem Kauf prüfen, ob im Produkt Mikroplastik enthalten ist oder gegebenenfalls eine Anfrage beim Hersteller in die Wege leiten.

Sekundäres Mikroplastik entsteht durch die Einwirkung von Umwelteinflüssen, beispielsweise durch Reibung von abgesunkenen Plastikflaschen oder größeren Kunststoffteilen an Kies und Sand in Flüssen, durch UV-Strahlung oder Reaktion mit Wasser.

Mikroplastik in Kleidung

Mehr als die Hälfte der produzierten textilen Stoffe wird heutzutage aus synthetischen oder halbsynthetischen Fasern hergestellt. Synthetische Stoffe sind reine Chemieprodukte aus Erdöl, Kohle und Erdgas. Halbsynthetische Stoffe nutzen pflanzliche Fasern als Basis und sind daher zum Teil biologisch abbaubar, benötigen aber chemische Zusätze, um als Garn verarbeitet werden zu können. Reine Naturfasern wiederum bestehen aus pflanzlichen oder tierischen Fasern, die direkt zu Garn verarbeitet werden können und biologisch abbaubar sind.

Zu den synthetischen Fasern zählen Polyester, Polyacryl, Polyamid (Nylon) und Polyurethan (Elasthan). Synthetische Fasern werden häufig in Fleecejacken, Sportjacken, Funktionskleidung, Outdoor-Bekleidung, aber genauso in Pullovern und T-Shirts eingesetzt. Zudem besteht das Nähgarn meist aus synthetischen Fasern.

Zu den halbsynthetischen Fasern zählen Viskose, Modal und Lyocell, die gerne zur Herstellung feiner Blusen, Röcke und Kleider oder Unterwäsche verwendet werden.

Naturfasern wie Leinen, Hanf, Seide, Wolle, Baumwolle oder Kaschmir finden wir häufig in Pullovern, Strickjacken, T-Shirts, leichten Hosen, Sakkos, Kleidern und Blusen.

Das veränderte Konsumverhalten hinsichtlich Mode spiegelt sich im Erfolg der Ultra Fast Fashion Industrie wider: Man bekommt sehr viel Kleidung für sehr wenig Geld. Mit einem Rückgang des Trends ist aktuell nicht zu rechnen, wobei es immerhin positive Signale aus Frankreich gibt, wie unser Blogartikel zu Ultra Fast Fashion verrät.

Problematisch bei synthetischer und halbsynthetischer Kleidung ist, dass bei jedem Waschgang Mikrofasern freigesetzt werden. Wie bereits geschrieben, stammt mehr als ein Drittel des Mikroplastikanteils, welcher in die Meere gelangt, von diesen ausgewaschenen Mikrofasern. Vor allem die ersten Waschgänge setzen die meisten Fasern frei. Begünstigt wird die Ablösung der Fasern außerdem durch eine hohe Temperatur, Waschmittel sowie eine hohe Schleuderzahl. Textilien aus reinem Polyester und reinem Acryl geben die höchste Anzahl an Mikrofasern ab. So kann eine Fleecejacke pro Waschgang mehr als 1.000 Mikrofasern verlieren, andere Schätzungen gehen sogar von sehr viel höheren Zahlen aus. Im Schnitt kann man in Deutschland pro Waschgang mit einer Freisetzung von 3.000 synthetischen Fasern rechnen, im Jahr zwischen 30 Mio. und 3 Milliarden Fasern. Bei der Untersuchung von 12 Kläranlagen in Deutschland machten die Fasern aus Polyester ca.74%, Polyamidfasern ca.17% und Polypropylen ca. 9% aus. Da sie in den Kläranlagen nicht komplett herausgefiltert werden können, gelangen viele synthetische Fasern nach wie vor in das gereinigte Abwasser. So konnten Polyesterfasern sogar im arktischen Eis nachgewiesen werden.

Probleme durch Mikroplastik

12,7 Mio. Tonnen Kunststoff gelangten einer Studie der Zeitschrift Science zufolge bereits im Jahr 2015 in die Weltmeere. Allein im Rhein wurden bei einer Untersuchung des Oberflächenwassers im Jahr 2014 von der Quelle bis in die Nordsee 8 Tonnen Mikroplastik herausgefiltert, die Dunkelziffer dürfte weit darüber liegen. Polypropylen (häufig in Bechern, Plastikdeckeln, Eimern) und Polyethylen (häufig in Plastiktüten, Tuben und sonstigen Verpackungen) machten dabei zusammen 90% des Mikroplastikanteils aus. Bereits an der Flussquelle wurden Verunreinigungen festgestellt.

Die Hauptquellen von Mikroplastik in der Umwelt liefern dem BUND zufolge Reifenabrieb und synthetische Fasern. Wobei ausgediente Reifen außerdem als geschreddertes Granulat auf Kunstrasen, also zum Beispiel auf Fußballplätzen, eingesetzt werden und sich von dort aus weiter verbreiten. Mikroplastik aus Kosmetikprodukten macht laut der IUCN (Internationale Naturschutzunion) nur einen geringen Anteil aus (ca. 2%), wobei die Gewichtung der Mikroplastik-Verursacher je nach Quelle variieren können. Natürlich spielen Schifffahrt, Fischerei und Tourismus ebenfalls eine Rolle, wenn wir den Eintrag von Kunststoff in die Meere betrachten.

Synthetische Fasern sind eine der Hauptquellen von Mikroplastik in der Umwelt - Filter schaffen Abhilfe.

Mikroplastik und seine Folgen

… für Gewässer und marines Leben

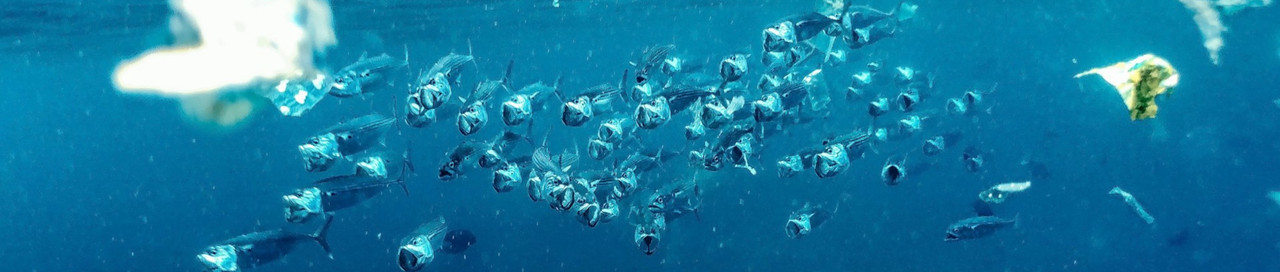

Die kleinen Mikroplastikpartikel werden von den Lebewesen im Wasser aufgenommen. Je kleiner das Kunststoffpartikel ist, desto eher gelangt es in die Meeresbewohner, entweder durch Nahrungsaufnahme oder passiv. Mikroplastik wurde unter anderem im Körper von Seehunden, Fischen, Muscheln und kleineren Meerestieren nachgewiesen. Mikrofasern können im Magen-Darm-Trakt der Meerestiere kleine Knäuel bilden und diesen verstopfen oder zu einer Scheinsättigung führen, woran die Tiere letztendlich sterben. Jedes Jahr verenden außerdem rund 1.000.000 Seevögel durch die Aufnahme von Kunststoffen. Zudem kann sich Mikroplastik im Gewebe von Pflanzen und Tieren einlagern und bei Tieren zu pathologischen Veränderungen der Organe führen.

… für Äcker, Nutz- und Wildtiere

Nutztiere und Wildtiere nehmen Mikroplastik ebenfalls tagtäglich auf. Einerseits werden Bioabfälle als Dünger eingesetzt, die häufig mit Anteilen von Verpackungen mechanisch geschreddert und dann auf den Feldern verteilt werden. Andererseits landet Mikroplastik durch Zersetzung und natürliche Einflüsse wie Wind und Regen in der Umwelt und wird als „Nahrung“ von den Tieren aufgenommen. Manche Tiere scheiden das Plastik ohne ersichtliche Schäden wieder aus, doch genauso kann es zu lebensbedrohlichen Problemen im Magen-Darm-Trakt kommen sowie zu Einlagerungen von Mikroplastik im Gewebe bis hin zu Veränderungen der Organe.

... für uns Menschen

Hat sich Mikroplastik bei Fischen in das Gewebe eingelagert, kann es sein, dass wir dieses über eine Fischmahlzeit oder den Verzehr von Meeresfrüchten ebenfalls aufnehmen. Abgesehen davon wurde Mikroplastik bereits in einigen Lebensmitteln wie zum Beispiel Meersalz nachgewiesen. Außerdem atmen wir die kleinen Kunststoffpartikel mit Straßenstaub und starken Winden ein. Kein Wunder also, dass bei Untersuchungen Mikroplastik bzw. Nanoplastik im menschlichen Körper festgestellt werden konnte.

Langzeitstudien zu den Auswirkungen von Mikroplastik im Körper liegen noch nicht vor. Klar ist jedoch, dass manche Zusatzstoffe, die bei der Herstellung von Kunststoffprodukten eingesetzt werden, für den Menschen gesundheitsschädigend sind. Einige Studien belegen zudem, dass manche körperlichen Störungen und Krankheiten im Zusammenhang mit hormonähnlich wirkenden Substanzen aus den Kunststoffverpackungen stehen können. Daher wurden einige Additive in den letzten Jahren für gewisse Einsatzbereiche verboten bzw. ein Höchstgehalt festgelegt. Hierzu zählen bestimmte Weichmacher auf Basis von Phthalaten (wie DEHP, Bisphenol A/BPA), die zum Beispiel die Funktion von Hormonen beeinträchtigen können oder selbst hormonähnliche Wirkungen haben. Solche Schadstoffe können unter anderem zu Fruchtbarkeitsstörungen, Früh- und Fehlgeburten, verfrühter Pubertät und Brustentwicklung, verminderter Spermienqualität, Verweiblichung sowie zu Schilddrüsenerkrankungen und Allergien führen.

Was macht Mikroplastik außerdem so gefährlich?

Mikroplastik wirkt wie ein Magnet auf Schadstoffe und bindet diese an sich. Nimmt ein Lebewesen also Mikroplastik auf, an dem sich Schadstoffe angesetzt haben, können diese teils toxischen Stoffe im Körper wieder freigesetzt werden und schädlich auf den Organismus wirken. So kann es zu Gewebeveränderungen, Entzündungsreaktionen, inneren Verletzungen bis hin zum Tod kommen. Gleiches gilt für gesundheitsschädigende Zusatzstoffe/Additive, die dem Kunststoff beigesetzt wurden (z.b. Weichmacher oder Flammschutzmittel). Bei Untersuchungen von Meerestieren hinsichtlich der Auswirkungen von Mikroplastik stellte man bei allen Tieren negative Veränderungen fest, unter anderem bezogen auf ihre Fruchtbarkeit und veränderte Ausprägungen von Geschlechtsorganen.

Aus einer kürzlich veröffentlichten Studie von Forschern in Neapel geht hervor, dass Menschen mit Herzerkrankungen, die zudem noch Mikroplastik im Gewebe hatten, ein „doppelt so hohes Risiko hatten, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden oder innerhalb von drei Jahren zu sterben.“ Auch wenn einige der gesundheitsschädlichen Weichmacher für in der EU hergestellte Produkte verboten bzw. mit einem Höchstgehalt begrenzt wurden, waren Importe aus dem Nicht-EU Ausland nach wie vor möglich. Das komplette Ausmaß der möglichen gesundheitlichen Schäden durch Kunststoff ist noch nicht erforscht. Aufgrund der bekannten Gefahren ist es laut einiger Ärzte und Wissenschaftler für die Regierungen jedoch an der Zeit, die Kunststoffproduktion massiv zu bremsen. Die Europäische Kommission hat 2023 im Rahmen der REACH-Verordnungen Maßnahmen erlassen, die den Verkauf von Produkten, die Mikroplastik bewusst als Inhaltsstoff nutzen, in der EU verbieten. Die Umsetzung betrifft diesmal ebenfalls Importe aus dem Ausland. Je nach Produkt ist das Verbot aktuell schon wirksam oder tritt nach einer festgelegten Übergangsfrist in Kraft.

So kannst Du den Anteil von Mikroplastik reduzieren

Zwar gibt es Projekte wie „The Ocean Cleanup“, um das Meer von zumindest einem Teil der gigantischen Menge an Makroplastik zu befreien. Inwiefern allerdings Mikroplastik entfernt werden kann, ist immer wieder Thema wissenschaftlicher Untersuchungen. Lange schien es, dass Mikroplastik für immer im Wasser bleibt, sobald es einmal dort angekommen ist. Neueren Studien zufolge birgt der Schleim von Quallen Potenzial, Mikro- und Nanoplastik aus Wasser zu filtern. Aufgrund der enormen Verschmutzung der Umwelt durch Plastik und der potenziellen Schäden für die Gesundheit allen Lebens ist eine extreme Veränderung unseres Konsumverhaltens jedoch am allerwichtigsten.

Ein Umdenken in Sachen Mode ist angesagt

Ein radikaler Verzicht auf synthetische Fasern ist aufgrund des aktuellen Bedarfs unmöglich. Zudem ist die ausschließliche Verwendung von Naturfasern wegen umweltrelevanter Faktoren wie Wasserverbrauch, versalzter Böden und Pestizideinsatz auch nicht die ideale Lösung. Dennoch können wir aktiv etwas tun, um dem hohen Mikroplastikanteil durch synthetische Fasern entgegen zu wirken. Am wichtigsten ist die Reduktion von Neukäufen und die längere Nutzung bereits produzierter Textilien. Investieren wir bei einem Neukauf in zertifizierte und nachhaltig produzierte Kleidung mit hohem (Bio-)Naturfaseranteil, die wahrscheinlich etwas mehr kostet, wird sie außerdem nicht so schnell zum Wegwerfprodukt, wie es bei (Ultra) Fast Fashion häufig der Fall ist.

Macht Kleidung aus recycelten PET-Flaschen Sinn?

Immer öfter sehen wir Textilien aus recycelten Materialien. Solche Produkte erzeugen ein gutes Gefühl beim Kauf, doch ist es tatsächlich empfehlenswert, in neue Kleidungsstücke zu investieren, die zum Beispiel aus recycelten PET-Flaschen hergestellt wurden? Klar, die Flaschen (rund 25 PET-Flaschen pro Fleecejacke) landen schonmal nicht in der Umwelt und das bereits produzierte Plastik wird noch einmal verwendet, was den Energieverbrauch und CO2-Ausstoß verringert. Ein T-Shirt aus Polyester benötigt in der Herstellung immerhin doppelt so viel Energie wie ein Shirt aus Naturfasern. Allerdings müssen PET-Flaschen oft zunächst in die Produktionsländer importiert werden, um dort geschreddert, geschmolzen und zu Kunstfasern verarbeitet zu werden. Teils werden für das Recyclingverfahren wiederum chemische Zusätze verwendet. Ob das letztendlich viel besser ist, als Neuware zu produzieren, ist nicht geklärt. Zudem landen die synthetischen Fasern am Ende doch wieder im Abwasser. Industrielle Vorwäschen mit Filtersystem – wie der BUND es fordert – könnten immerhin einen Großteil an Fasern abfangen, bevor die Neuware in den Verkauf geht. Die Vermeidung von Neukäufen ist vor allem bei synthetischen Fasern die bessere Option.

5 Möglichkeiten zur Reduktion synthetischer Fasern in den Gewässern

- Nutze Waschbeutel für synthetische Kleidung (z.b. „Guppyfriend“) oder setze spezielle Filter für Deine Waschmaschine ein

- Wasche nur bei Bedarf und Kleidung mit Synthetikanteil maximal bei 40°C

- Kaufe Kleidung bevorzugt Second Hand

- Bevorzuge bei Neukäufen zertifizierte Kleidung

- Trage öfter Textilien aus Naturmaterialien

11 weitere Tipps zur Vermeidung von Mikroplastik in der Umwelt

- Bevorzuge Produkte mit Glas- anstatt Plastikverpackungen (Milch, Joghurt etc.)

- Verwende nur Plastikflaschen mit Pfand

- Nutze keine Plastiktüten für Obst- und Gemüseeinkäufe und bringe nach Möglichkeit eigene Behälter für Metzgerei- und Käseprodukte mit

- Stelle einige Dinge mal wieder selbst her anstatt Fertigprodukte zu kaufen (z.b. Tomatensoße, Chips, Kekse etc.)

- Verwende eine eigene Tasse für Heißgetränke zum Mitnehmen und verzichte bei „To Go“ Getränken auf die Plastikdeckel

- Trenne Kunststoff- und Bioabfälle sauber voneinander

- Verzichte auf Kunststofftrinkhalme

- Fahre Dein Auto nicht länger als nötig mit Winterreifen

- Lasse beim Picknick im Grünen oder der Party am Gewässer keine Müllabfälle zurück

- Verwende Seifen und Shampoos in fester Form

- Vermeide Produkte, die viele Verpackungseinheiten beinhalten

Neben der Veränderung unseres Konsumverhaltens wären laut BUND zudem weitere rechtliche Vorgaben und Einschränkungen wichtig, um den Eintrag von Mikroplastik in die Umwelt zu reduzieren. Das Ziel der EU, den Mikroplastikabfall bis 2030 um 30% zu verringern und dafür entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, ist zumindest ein Anfang.

Fazit

Auch wenn der erste Impuls jetzt sein mag, alles mit Kunststoffanteil sofort im Müll zu entsorgen, wäre das wenig nachhaltig. Zudem ist ein Wandel meistens langfristig erfolgreicher, wenn er in kleinen Schritten umgesetzt wird. Wichtig ist nur, überhaupt damit zu beginnen. Mit welcher Veränderung willst Du starten?

Autorin: Patricia Suchan

Quellen:

Bunk, A.; Schubert, N.: Besser leben ohne Plastik, S. 9ff, S. 70ff

Fath, Andreas: Mikroplastik - Verbreitung, Vermeidung, Verwendung, S. VII ff, S. 2ff, S. 16ff, S. 23ff, S. 249ff

https://www.bmel.de/DE/themen/verbraucherschutz/lebensmittelsicherheit/lebensmittelverpackungen/bisphenol-a-vorsorglich-verboten.html

https://www.bund.net/meere/mikroplastik/

https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/meere/meere_mikroplastik_aus_textilien_faltblatt.pdf

https://www.dw.com/de/eu-verbietet-mikroplastik-in-vielen-produkten/a-67039255

https://www.fr.de/wissen/unbekannt-forschung-wissenschaft-mikroplastik-ueberall-auswirkungen-gesundheit-zr-92892371.html

https://www.grassland-organicfarming.uni-kiel.de/de/forschung/gojelly/gojelly

https://www.n-tv.de/wissen/29-Tonnen-Plastikmuell-im-Meer-eingesammelt-article22878199.html

https://plasticseurope.org/de/2023/10/19/aktuelle-zahlen-zur-kunststoffproduktion/

https://www.rnd.de/wissen/quallen-erfolgsmodell-der-natur-mit-potential-zum-superfood-6KIIMYSEYZFFXDFGVRYL467WVE.html

https://www.umweltbundesamt.de/service/uba-fragen/seit-wann-gibt-es-kunststoffe

https://www.verbraucherzentrale-hessen.de/plastiksparen/mikroplastik-aus-kunstfaser-kleidung-53227

https://www.wwf.de/themen-projekte/plastik/mikroplastik

Bildquellen:

https://unsplash.com/de/fotos/eine-gruppe-von-fischen-die-im-wasser-schwimmen-4cLzLiILddg

https://unsplash.com/de/fotos/eine-grosse-gruppe-von-felsen-1EmjwMDx4GI

https://unsplash.com/de/fotos/durchsichtige-plastikflasche-oJWMXPaFjPY

https://pixabay.com/photos/ceiling-close-up-blanket-structure-582083/

https://pixabay.com/photos/background-macro-blue-sponge-clean-73357/